한시와 그림, 낭송 세박자가 함께 어우러진 콜라보의 감성 해석

수묵산천도 / 글 최용대

수묵산천도 / 글 최용대

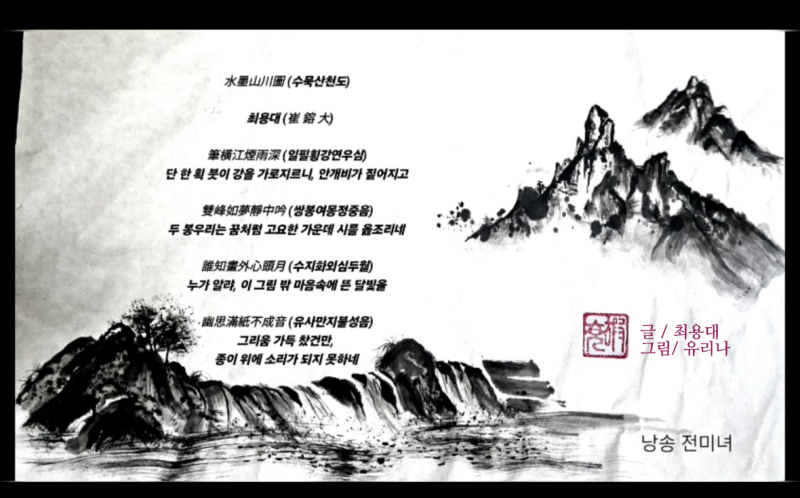

水墨山川圖 (수묵산천도)

최용대 (崔 鎔 大)

筆橫江煙雨深 (일필횡강연우심)

단 한 획 붓이 강을 가로지르니, 안개비가 짙어지고

雙峰如夢靜中吟 (쌍봉여몽정중음)

두 봉우리는 꿈처럼 고요한 가운데 시를 읊조리네

誰知畫外心頭月 (수지화외심두월)

누가 알랴, 이 그림 밖 마음속에 뜬 달빛을

幽思滿紙不成音 (유사만지불성음)

그리움 가득 찼건만, 종이 위에 소리가 되지 못하네

지성기 주역 ,철학박사, 강사

지성기 주역 ,철학박사, 강사

【第1章】수묵산천도 앞에서

나는 오늘 한 점의 그림 앞에 앉았다.

먹 하나로 그려진 산과 물,

그리고 그 모든 것의 중심에 놓인 여백.

처음엔 그저 눈으로 보았다.

왼편 아래에는 낮은 언덕이 있고, 거기 나무 몇 그루가 심어져 있다.

그 아래로는 잔잔한 물길이 흘러간다.

오른쪽 위에는 안개처럼 스며든 산봉우리가 하나,

겸손하게 고개를 내밀고 있다.

그런데 이상했다.

내 눈은 자꾸만, 아무것도 그려지지 않은 가운데를 향했다.

화면의 정중앙, 흰 종이만 남은 그 자리에

나는 어쩐지 가장 많은 것이 담겨 있다는 느낌을 받았다.

화가는 왜 거기를 비워두었을까.

혹은, 정말로 비워두기만 했을까.

나는 그 여백 안에서

바람 소리를 들었고,

흘러가는 시간을 느꼈으며,

말없이 서 있는 나 자신을 보았다.

그림이 나를 바라보는 것 같았다.

그림이 질문하는 것 같았다.

“너는 지금, 어디에 서 있는가?”

수묵화는 말이 없다.

그러나 그 침묵은, 때로 어떤 언어보다 깊다.

나는 비로소 깨달았다.

이 그림이 그리고 있는 것은 산과 물이 아니라,

내 마음의 형상이라는 것을.

눈에 보이는 것만이 전부는 아니다.

비워진 곳에서 오히려 충만함이 태어난다.

그것이 이 그림이 가르쳐준 첫 번째 진리였다.

나는 한참 동안 그림 앞에 앉아 있었다.

그림을 보는 게 아니라,

그림 속 보이지 않는 나 자신을 들여다보는 시간이었다.

【第2章】달은 그리지 않았지만 떠 있었다

나는 그림 앞에 오래 머물렀다.

그러다 옆에 놓인 한 편의 시를 보았다.

제목은 「水墨山川圖」.

이 시를 지은 이는 내가 아니다.

그러나 이상하게도,

나는 이 시를 마치 나의 심정을 대변하듯 받아들였다.

一筆橫江煙雨深

이 첫 줄에서 시인은 그림의 시작을 다시 불러낸다.

화가가 쓱 그은 붓 하나가

시인의 눈에는 강을 만들고,

그 위에 안개비를 내려 앉힌다.

나는 여기서 기(氣)를 느꼈다.

주역에서 말하는 형이하의 세계,

먹의 흐름 속에 생동하는 기운이다.

雙峰如夢靜中吟

이어서 등장하는 두 봉우리.

시인은 그것을 ‘꿈결’ 같다고 했다.

그 정적인 풍경 안에서 시를 읊는다니,

나는 여기에 물아일체(物我一體)의 감응을 느꼈다.

시인의 마음이 산과 하나가 되었기에,

산이 시를 읊는 것인지, 시인이 산을 읊는 것인지 경계가 흐려졌다.

誰知畫外心頭月

이 구절에서 나는 멈췄다.

그림에는 달이 없다.

하지만 시인은 말한다.

그림 밖에, 자신의 마음속에 달이 떠 있다고.

나는 이 대목을 ‘무중생유(無中生有)’의 철학으로 읽었다.

그리지 않았으되 가장 뚜렷하게 존재하는 것.

말하지 않았으되 가장 깊이 울리는 것.

그것이 바로, 진정한 예술이 아닐까.

幽思滿紙不成音

이 마지막 구절에서

나는 시인이 말하고자 했던 모든 것을 느꼈다.

소리로 나오지 못한 깊은 사유,

말로 다하지 못한 여운.

그것은 시의 결핍이 아니라,

시가 도달한 궁극의 경지다.

나는 이 시를 통해

그림 속에서는 볼 수 없었던 또 하나의 산수를 보았다.

눈으로 보던 수묵은, 이제 마음으로 느끼는 수묵이 되었고,

그림을 그리지 않은 시인은,

그림 밖 세계를 보여주는 또 다른 화가가 되었다.

시인은 달을 그리지 않았고,

화가도 달을 그리지 않았다.

하지만 나는 분명히

그림과 시를 함께 바라보는 가운데

내 마음속에 떠 있는 달을 보았다.

그 달빛은

나의 사유 위에 조용히 내려앉아 있었다.

【第3章】허(虛)의 중심에서 도(道)를 보다

나는 그림을 보았고,

그 옆에 놓인 시를 읽었다.

그리고 이제는 그 두 세계를 관통하는 제3의 세계로 들어간다.

이 세계는 눈에 보이지 않지만 가장 깊고 넓다.

나는 그것을 형이상학의 차원,

혹은 주역이 말하는 도(道)의 차원이라 부른다.

그림은 형태를 그린 것이 아니다.

시 또한 사물을 묘사한 것이 아니었다.

이 둘은 모두, ‘없는 것을 통해 있는 것을 드러내려는 시도’였다.

그림은 여백을 통해 실재를 보여주었고,

시는 말하지 않음으로써 감정을 들려주었다.

이것은 곧 주역에서 말하는 허중지실(虛中之實)의 원리이다.

『주역』에는 “태극이 움직여 두 기를 낳고(太極動而生兩儀)”라는 말이 있다.

태극은 눈에 보이지 않는, 무형의 중심이다.

그런데 그것이 움직이면 음양이 생기고,

음양이 사상(四象)을 낳고, 만물이 생겨난다.

그림의 여백, 시의 침묵 —

이 모두는 태극의 상태이며,

그 안에서 형(形)이 생겨나고 감(感)이 움직이는 것이다.

나는 이 수묵산천도를 ‘건괘’와 ‘곤괘’의 상호작용으로 본다.

산은 건(乾), 하늘의 형상이다.

물과 땅은 곤(坤), 수용과 포용의 형상이다.

그림은 건괘의 창조에서 시작하여 곤괘의 수용으로 내려오며,

시는 다시 그 두 괘를 꿰뚫는 중(中)으로 돌아가 심월(心月)이라는 상징을 드러낸다.

이 ‘심월’은 中孚괘의 핵심이다.

澤上有風 — 못 위에 바람이 이는 형상.

겉으로 보이지 않지만, 물 아래의 마음은 감응하고 있다.

신뢰(信), 울림(感), 그리고 마음의 여운.

그것이 바로 이 그림과 시의 본질이며,

나아가 주역 철학의 핵심이기도 하다.

나는 이 모든 체험을 통해, 하나의 결론에 이르렀다.

보이지 않음으로써 더욱 선명해지는 세계가 있다.

그림은 비움으로써 채웠고,

시는 침묵으로써 노래했으며,

철학은 그 둘의 중간에서 의미를 낳았다.

그것은 단지 미술이나 문학의 일이 아니다.

삶 또한 마찬가지다.

가득 채우기보다 한 줄 비워 두는 용기,

소리치기보다 조용히 머무는 지혜,

보이지 않는 것에서 의미를 찾아내는 능력.

그 모든 것이, 이 수묵산천과 한 편의 시가

내게 남긴 가르침이었다.

이 시를 낭송한 전미녀님은 며칠전 부군께서 유명을 달리하셨는데, 목소리가 짜랑한걸 들으니 안심이 된다.

한시를 낭송하는 일이란 결코 쉽지 않다. 시에는 전통과 한국 고유의 정서가 서려 있기 때문에 목소리로 해석해 내려면 대단한 내공과 교감이 필요로하다 전미녀 낭송가 또한 깊은 내공으로 수묵산천도의 글, 그림, 낭송, 이 세박자에 마침표를 찍었다.

그리고 그림과 시를 감상할 기회를 주셔서 감사하다.

지성기 道菴 池成基 / 주역가, 철학박사, 강사

성균관 전학 성균관유도회 충북 본부 상임위원

제천향교 장의 성균관유도회 제천지부 총무부장

한국한시협회 제천지부 사무국장

강원대학교 철학박사

성균관 한림원 문집번역 연구과정 재학

동양경전(周易) 강사

이원희 보도본부/ 편집국장

기자

헤드라인 뉴스

-

.《인문 정치》 정치적이되 아름다워야 한다

정치적이되 아름다워야 한다 여야 사이뿐 아니라 같은 당 계파 사이에 오가는 말을 듣다 보면, 이들이 정치를 하고 있는 건지 싸움을 하고 있는 건지가 구분이 안 된다. 정치에서 웃음이 사라진 지도, 정치가 시민들을 웃게 만든 지도 오래다. 더 큰 문제는 그다음이다. 뭐든 상대방 탓으로 만들고자 하고 마치 ‘거울 이미지 효과’처럼 모진 말을 반사하듯 주고받는

-

《인문사회》 젊은 인문사회과학도들의 곤경

젊은 인문사회과학도들의 곤경 1980년대 초·중반에는 인문사회과학 분야의 학자가 20대에 교수가 되는 일이 적지 않았다. 1980년 전두환의 신군부가 정권을 쥐자마자 단행한 소위 ‘7·31 교육개혁’으로 졸업정원제가 실시되어 대입 정원이 크게 늘어났기 때문이다. 갑자기 교수에 대한 수요가 늘어나 인문사회계도 취직이 비교적 쉬웠다. 지금은 특수한 분야를

-

《인문사회》문화 ‘아래로부터의 복지

문화 ‘아래로부터의 복지’ 문화란 그저 자연과 분리되는 인간의 활동일 수도 있고 인간이 사람답게 살기 위하여 갖추어야 할 기본가치일 수도 있는데 요즈음 이 말이 상당한 위력을 발휘하고 있다. 문화생활을 한다는 것이 이미 삶의 수준을 상징적으로 말해 주기 때문에 많은 사람들은 자신의 활동에 문화의 의미를 부여하고자 하는지도 모른다. 아무튼 문화는 이제

-

《인문사회》 “살 도리들을 하시오

“살 도리들을 하시오” “합하면 조선이 살 테고, 만일 나뉘면 조선이 없어질 것이오. 조선이 없으면 남방사람도 없어지는 것이고 북방사람도 없어지는 것이니 근일 죽을 일을 할 묘리가 있겠습니까. 살 도리들을 하시오.” 해방 후 우리나라가 통일 독립국가가 되지 못하고 두 동강이 나는 것을 지켜본 노혁명가 서재필 선생이 1949년 3·1절을 맞아 ‘조선민족에게

-

《인문정치》 정체 모를 야당

정체 모를 야당 한국 정치에서 야당이라는 말은 묘하다. 이름이 자주 바뀌다보니 당명을 특정해 말하기 어려울 때 하나의 통칭으로 사용되는데, 선거에서 크게 패하거나 ‘만년 야당’ 같은 자조적인 분위기가 되면 더 많이 애용된다. 한때는 ‘보수 야당’이나 ‘제도권 야당’으로 불렸다. 두 말 모두 외국어로 옮기기 어렵고 글자 그대로 직역하면 오해를 불러오기 쉬운

-

《인문사회》 권력의 ‘투명망토’가 된 언론

권력의 ‘투명망토’가 된 언론 <투명인간>이라는 공상과학 소설이 있다. 19세기 말 웰스라는 영국 소설가가 발표한 작품이다. 영어 원제목은 투명인간이 아니라 ‘안 보이는 사람(invisible man)’인데, 투명하다는 뜻이 요즘에는 “안 보이는 것”이 아니라 “모든 것이 보이는” 의미로 통용되고 있기 때문에 투명한 인간이라고 요즘 말하면 투명인간

-

《인문정치》 정당이 바로 서야 민주정치가 바로 선다

정당이 바로 서야 민주정치가 바로 선다 어느 나라든 민주주의는 두 단계로 진행된다. 첫 번째 단계는 권위주의 체제에서 벗어나는 것으로, 우리는 1970~80년대 민주화운동을 거쳐 그 과제를 완수했다. 두 번째 단계는 민주주의를 사회 속에 안착시키는 일로, 지금 한국 사회는 이 과제를 둘러싸고 혼란을 거듭하고 있다. 이와 관련해 앞선 민주주의 국가들의

-

《인문사회》 증오의 시대

증오의 시대 아주 사무치게 미워하는 마음이란 뜻을 가진 단어는 뭘까. 증오다. 증오 하면 곧장 복수란 단어가 떠오를 만큼 섬뜩한 정서다. 개인의 증오 정서와 복수는 막장드라마에서 차고 넘치게 볼 수 있다. 그래도 그건 가상이지 현실이 아니다. 현실에선 증오의 집단정서가 인터넷과 SNS를 가득 채우고 있다. 평소 타인에게 절대 사용하지 않을 험한 말과

-

《인문사회》 새해부터는 믿고 살자

새해부터는 믿고 살자 갑오년 새해도 시작된 지 벌써 4주가 지나고 있다. 만나는 사람들 마다 서로 덕담을 나누며 개인이나 사회가 더 편안하고 살기 좋은 한 해가 되기를 기원한다. 이러한 기원은 성별, 나이와 피부색을 막론하고 모든 사람들이 새해에 갖는 소망일 것이다. 그런데 살기 좋은 한 해의 구체적인 모습은 잘 그려지지 않는다. 소망이 막연한 만큼이나

-

《인문사회》 우리가 주인공인 세계사를 쓰자

우리가 주인공인 세계사를 쓰자 우리에게 세계사는 무엇을 의미할까? 고등학교까지의 정규 교과과정을 충실히 이해했다면 아마도 우리의 역사, 즉 국사 이외의 역사를 세계사로 생각할 것이다. 학과의 구분을 국사학과, 서양사학과, 동양사학과로 구분하고 있으니 국사 이외의 역사가 세계사이고 그 세계사가 주로 서양사와 동양사로 채워져 있다는 느낌을 갖게 한다. 지리

-

《사설》‘한동훈 배신자’ 논란, 끝장 토론 하라

'한동훈 배신자’ 논란, 끝장 토론 하라. 국민의힘은 한동훈 전 대표 제명을 계기로 내전 상태에 빠져들었다. 107석 소수야당으로, 정책과 정치에서 영향력을 잃어버린 정당이 이만한 일로 싸울 때냐는 비판이 많다. 한동훈 제명 과정은 위태로웠다. 이성적으로, 순리대로 했더라면 없었을 일들이 반복된 탓이다. 당무감사위원장은 “(사람을) 받아 죽이면 소는 돌로

-

《사설》 배신자 주홍글씨

배신자 주홍글씨 왜 장동혁은 한동훈을 제명하려 하는가. 탄핵 반대와 찬성 세력 간의 대결로 보는 시각도 있고, 두 사람 간의 개인적인 원한에서 이유를 찾는 분석도 있다. 하지만 나는 ‘배신자 프레임’ 그 자체에서 찾아야 한다고 본다. 끊임없이 배신자를 찾아온 보수 정치가 한동훈을 새로운 배신자로 지목했다. 배신자 돌리기의 다음 차례는 누가 될 것인가.

-

[미술 비평] 김진 작가의 회화와 시 <재생> 두 작품 속 흥미로운 대화_이원희 기자

재생 / 김진 구불구불 황톳길 난 저 언덕 저편으로 햇살에 절여 반짝거리는 스카프가 고요한 연기로 날아오네 감미로운 색색으로 헤아릴 수 없이 늘어나 상처 가혹한 땅 곳곳에 자리 잡네 서두름이 없이 꼼꼼히 상처를 덮고는 풀잎 그 언덕을 재생시키네 하얀 뭉게구름 조각 새것들이 오고 지난날 통기타로 노래하던 아름다운 이도 그 언덕에 재생되네 풀

-

[문학 기획] 김진 작가의 소설 위험한 이방인

위험한 이방인 고향마을로 돌아오기는 근 7년 만이었다. 서늘한 새벽 공기를 가르며 마을 어귀에 들어섰다. 기억 속의 포근했던 풍경은 온데간데없고, 낯선 적막감이 무겁게 감돌았다. 지난밤 내린 비로 축축해진 흙길이 발걸음을 무겁게 눌러왔다. 내 몸을 감은 무거운 쇠사슬, 바닥까지 늘어진 쇠사슬 자락은 땅을 그으며 치렁치렁 소리를 냈다. 7년간의 고행 끝에

-

《사설》 한동훈 제명한 장동혁...자멸하는 국민의힘

한동훈 제명한 장동혁...자멸하는 국민의힘 장동혁 대표가 이끄는 국민의힘 지도부가 29일 한동훈 전 대표를 제명했다. 2024년 온라인 익명 당원 게시판에서 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방해 당 명예와 이익에 피해를 입힌 것이 그 사유다. 게시글 작성자는 한 전 대표 가족이라고 한다. 당 윤리위가 윤 전 대통령 사형 구형일인 지난 14일 새벽 제명안을

-

법원 "김건희 샤넬백 청탁·대가성 인식"... 주가조작은 무죄

법원 "김건희 샤넬백 청탁·대가성 인식"... 주가조작은 무죄 법원이 김건희 여사를 도이치모터스 주가조작 혐의의 '공동정범'이라고 단정하기 어렵다고 판단했다. 김 여사가 공동정범으로 주가조작에 가담했다는 특별검사팀의 판단을 받아들이지 않은 것이다. 앞서 검찰은 김 여사의 행위를 '공모·방조'라고 볼 수 없다며 무혐의 처분한 바 있다. 서울중앙지법

-

범정부 자살대책 추진본부, 강북구 자살예방 현장 찾아 대응체계 점검

범정부 자살대책 추진본부, 강북구 자살예방 현장 찾아 대응체계 점검 서울 강북구(구청장 이순희)는 지난 23일 범정부 자살대책 추진본부가 지역 자살예방사업 추진현황을 점검하고 현장 의견을 청취하기 위해 삼각산보건지소 생명존중팀을 방문했다고 밝혔다. 이번 방문은 국무총리 주재 '2025 국가 자살예방 전략' 발표와 범정부 자살대책 추진본부 출범 이후,

-

용산구, 면허 반납 어르신에 교통카드 최대 68만 원 지원

용산구, 면허 반납 어르신에 교통카드 최대 68만 원 지원 서울 용산구(구청장 박희영)는 2026년 2월부터 운전면허를 자진 반납한 70세 이상 실제 운전자를 대상으로 최대 68만 원 상당의 교통카드를 지원한다. 이는 서울시 자치구 가운데 최고 수준의 지원 규모로, 지원 인원도 기존 100명에서 150명으로 확대했다. 최근 고령운전자의 교통사고와 사망사고

-

삶을 견디는 언어, 시로 건네는 위로의 시간-안도현 시인과 함께 ‘목요詩토크’

재능시낭송협회 경북지회(회장 김용일)가 오는 1월 29일(목) 오후 6시 30분, 구미시 산책길 85 팔팔순두부 2층 카페에서 안도현 시인 초청 ‘목요詩토크’를 연다. 이번 행사는 새해 첫 목요시낭송회로 마련된 자리로 『쓸데없이 눈부신 게 세상에는 있어요』라는 안도현의 신작시집을 중심으로 삶의 상처와 기억, 그리고 그것을 견디게 하는 언어로서의 시를

한국매일뉴스 © 한국매일뉴스 All rights reserved.

한국매일뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS